Io canto commo belle e bertolose

so le bajasse de chesta Cetate,

e quanto jocarelle e broccolose

massema quanno stanno nnammorate.

Dirraggio po l’autre isce belle cose

che fanno quanno songo mmaretate.

Ma non faccio li vierze ntoscanese

azzò me ntenga ogn’uno a sto paese.

Io canto come belle e virtuose / sono le serve di questa città, / e quanto [sono] giocherellone e vezzose / soprattutto quando sono innamorate. / Dirò poi delle altre (oh quanto!) belle cose / che fanno quando sono maritate. / Ma non faccio i versi in toscano / perché ognuno possa intendermi in questo paese.

È questa la prima ottava del poema La Vaiasseide, l’epopea della vaiasse, termine che non indicava nel Seicento (come si sarà capito dalla lettura) donne volgari e sguaiate, ma semplicemente serve, fantesche. Alla parola poi successe quello che era accaduto ad altre parole, come villano, che da abitante della campagna (villa) diventò persona dai modi “inurbani” (cioè non di città, nella presunzione dei cittadini che il loro ambiente fosse più raffinato e pulito).

È questa la prima ottava del poema La Vaiasseide, l’epopea della vaiasse, termine che non indicava nel Seicento (come si sarà capito dalla lettura) donne volgari e sguaiate, ma semplicemente serve, fantesche. Alla parola poi successe quello che era accaduto ad altre parole, come villano, che da abitante della campagna (villa) diventò persona dai modi “inurbani” (cioè non di città, nella presunzione dei cittadini che il loro ambiente fosse più raffinato e pulito).

L’opera, edita nel 1612, è in 5 canti e racconta le vicende delle nozze, travagliate ma felicemente portate a compimento, di tre giovani vaiasse, Renza, Preziosa e Carmosina, con i rispettivi innamorati Menechiello, Cienzo e Ciullo. Esse devono una dopo l’altra superare le resistenze dei loro padroni, i quali alla fine cedono e concedono anche la festa nuziale.

Il poema ci immerge nel vivace mondo “basso” delle servette e quindi nella vita del popolo, con le sue aspirazioni, i suoi problemi e soprattutto i suoi rituali, come quello del matrimonio e della nascita.

Esemplari ad esempio sono gli elenchi degli oggetti del corredo che la madre prepara per la figlia:

Essa accattaje cchiù de na cosella,

comme a dicere mo no cantariello,

na caudara, no spito, na tiella,

na scafareja, na scopa, n’agliariello,

no trepete, no tiesto, na scotella,

no cato, na porpara, e no teniello,

e na cestella po nzeppa fi ncoppa

de cocchiare, conocchie, fusa, e stoppa.

Essa (la madre) comprò più d’una cosetta, / vale a dire un piccolo vaso da notte, / una caldaia, uno spiedo, una padella, / una “scafarea” (= grosso recipiente a forma di zuppiera per lavare le stoviglie), una scopa, un “agliariello” (= piccolo contenitore per olio, ma anche ampolla nella quale si facevano soffiare le partorienti per aiutare gli sforzi del parto), / un treppiede, un coperchio, una scodella, / una secchia, una polpara (= attrezzo per prendere i polipi), un piccolo tino, / e una cesta zeppa fino all’orlo / di cucchiai, conocchie, fusi e stoppa.

E non è finita, perché l’elenco del nécessaire per la sposa continua nella strofa seguente con i doni della “sogra” (suocera): una camicia, un paio di calze, trine, un cuscino da lavoro, molti “marcancegne” (strumenti) e “scartapelle” (oggetti di vario genere di uso quotidiano), scarpe, pantofole, cuffie, nastri.

Così il matrimonio viene celebrato con una gran festa, alla quale accorrono, tanto vestite a festa quanto verdi d’invidia, le amiche vaiasse ancora nubili.

Segue il rituale della prima notte, che si chiude al mattino con l’esposizione trionfale del lenzuolo insanguinato, e quello della nascita, quando Renza partorisce assistita dalla “mammana” che compie le sue operazioni fra mediche (come il taglio del cordone) e scaramantiche (sangue del cordone spalmato sul viso della bambina).

Il matrimonio col ciclo vitale della procreazione e della nascita è il vero leitmotiv del racconto. Il più tormentato dei matrimoni è l’ultimo, quello di Carmosina, prima chiusa in cantina e poi vittima di un sortilegio che rende impotente lo sposo proprio nella prima notte di matrimonio.

L’ultimo canto è occupato appunto dalle avventure di Ciullo, che deve quasi affrontare un duello per liberarsi del sortilegio. Il poema si chiude con la rinnovata – e stavolta riuscita – prima notte, nella quale “Carmosina stea tanto de vena / che chella primma notte scette prena [= s’ingravidò]”, preludendo così al rinnovamento del ciclo vitale.

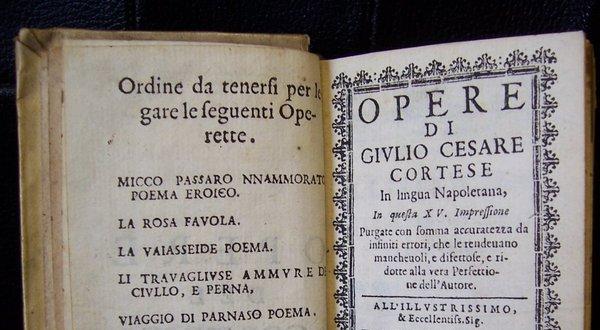

L’autore del poema è Giulio Cesare Cortese (Napoli, 1575-dopo il 1640), uno dei nostri autori dialettali più importanti del Seicento (il secolo d’oro della letteratura napoletana, come fu definito), con Giambattista Basile e il “misterioso” Felippo Sgruttendio de Scafato (di cui avremo modo di parlare la prossima volta). Il Cortese fu grande amico di Basile, che col suo consueto pseudonimo Gian Alesio Abbattutis firmò la geniale dedica della Vaiasseide “A lo rre de li Viente”, geniale perché, a parere dell’autore, quel verso del Petrarca “Quante speranze se ne porta il vento” risultava indubitabilmente applicabile al poeta, poiché “quanto fa, vace [= se ne va] a lo viento” a causa dell’ingratitudine o dell’incomprensione di coloro ai quali egli dedica le sue poesie, in un contesto nel quale la retribuzione di un poeta non derivava tanto dalle vendite quanto dalla protezione di un potente. Il che, come nota finemente Michele Rak, significa che la Vaiasseide aveva un suo pubblico (per questo non era necessario dedicarla a qualche personaggio importante). Questo pubblico Rak identifica con il semiproletariato urbano, al quale evidentemente il Cortese era legato certo più di Basile (che aveva invece protettori importanti). Ma la dedica al vento è, a ben vedere, applicabile anche alla stessa poesia, la cui utilità viene messa in discussione ironicamente (ma non tanto) proprio da uno dei più grandi poeti.

Il Cortese fu grande amico di Basile, che col suo consueto pseudonimo Gian Alesio Abbattutis firmò la geniale dedica della Vaiasseide “A lo rre de li Viente”, geniale perché, a parere dell’autore, quel verso del Petrarca “Quante speranze se ne porta il vento” risultava indubitabilmente applicabile al poeta, poiché “quanto fa, vace [= se ne va] a lo viento” a causa dell’ingratitudine o dell’incomprensione di coloro ai quali egli dedica le sue poesie, in un contesto nel quale la retribuzione di un poeta non derivava tanto dalle vendite quanto dalla protezione di un potente. Il che, come nota finemente Michele Rak, significa che la Vaiasseide aveva un suo pubblico (per questo non era necessario dedicarla a qualche personaggio importante). Questo pubblico Rak identifica con il semiproletariato urbano, al quale evidentemente il Cortese era legato certo più di Basile (che aveva invece protettori importanti). Ma la dedica al vento è, a ben vedere, applicabile anche alla stessa poesia, la cui utilità viene messa in discussione ironicamente (ma non tanto) proprio da uno dei più grandi poeti.

Secondo Francesco D’Ascoli il poema sarebbe una satira contro le dame fiorentine, nella quale il poeta si vendicava di un torto ricevuto quando soggiornò a Firenze ed ebbe da una dama che corteggiava un rifiuto plateale: fu colpito ripetutamente da lei con la scarpa!

Interpretazione accattivante, anche se nella Vaiasseide forse c’è da vedere ben altro, in quanto il comico si mescola sapientemente a un tono rispettoso dell’ambiente narrato. In esso infatti “si raccontava la non raccontata storia di un’umanità perduta dietro piccolissime vicende e regolata da leggi culturali diverse da quelle descritte nella letteratura eroica”, come scrive Michele Rak. Si raccontava cioè l’epopea dei poveri, ma, vorremmo precisare, con sulle labbra un sorriso (non derisorio né compiacente ma partecipe) che si perderà nelle successive narrazioni otto-novecentesche delle vicende legate ai poveri (pensiamo ad esempio al diversamente motivato realismo ottocentesco dei francesi e ancor di più del nostro Verga, così come al realismo novecentesco da Bernari in poi, e saremmo tentati di includervi Pirandello con il suo “umorismo”).