Napoli quartiere Arenella. Chi dalla zona degli ospedali scende per via Pietro Castellino può vedere sulla sua sinistra, subito dopo il ponte di collegamento con via Domenico Fontana, un edificio dal colore ocra che sembra ottocentesco ma la cui costruzione risale al Seicento.

Vi si era rifugiato, comprandone il terreno e facendovi costruire la villa, il medico e barone Giuseppe Donzelli (1596-1670) per fuggire dal centro di Napoli (dove abitava in via Nilo) dopo il fallimento della rivolta di Masaniello (1647), da lui appoggiata e anche raccontata in uno scritto di cui si dovette salvare dal rogo solo qualche copia, visto che nel 1970 fu riedito dall’editore Fausto Fiorentino (Partenope liberata, a cura di Antonio Altamura, Fausto Fiorentino editore).

La villa, una volta circondata di giardini e fontane oggi pressoché scomparsi (benché sia ancora visibile una folta macchia verde al di là di essa), era considerata un centro salutare, sia per l’aria salubre di collina sia perché in quei giardini il Donzelli aveva fatto crescere numerose piante medicinali.

Oggi sede di una comunità-famiglia delle Suore di Gesù Redentore, la proprietà alla fine del Seicento passò alla famiglia De Alteriis, di Giugliano, un cui rampollo, Gaetano, medico anche lui, aveva sposato nel 1687 Laura Donzelli, figlia del barone-medico-rivoluzionario.

Gaetano De Alteriis animò in questa casa una di quelle tante accademie che pullularono in tutta Italia, espressione della cultura barocca, con nomi e rituali spesso stravaganti.

Si chiamò Accademia degli Asini.

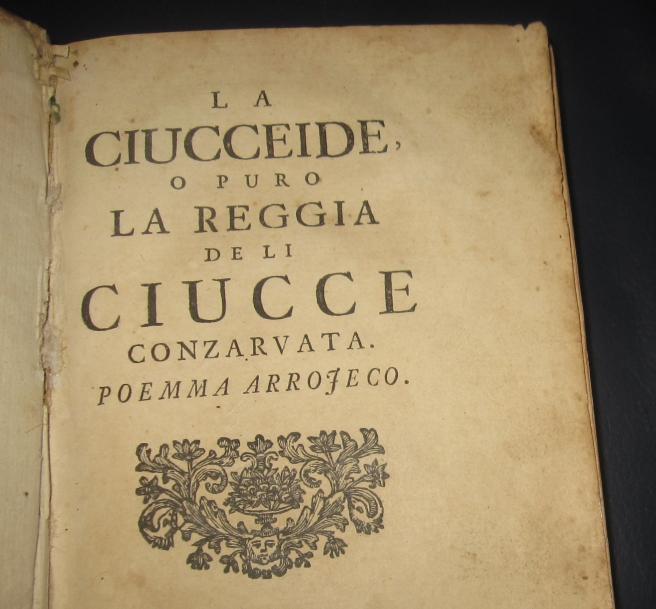

Un adepto di questa Accademia, Nicolò Lombardo, compose e pubblicò nel 1726, con lo pseudonimo anagrammatico Arnoldo Colombi, un’opera oggi ingiustamente dimenticata, un vero capolavoro nel suo genere: il poema eroicomico La ciucceide, ovvero La reggia de li ciucce conzarvata.

Divisa in 14 canti, detti Arragliate, il poema ci introduce nel mondo degli asini, un mondo così umanizzato da far dire a Enrico Malato che non si capisce bene se si tratti di asini che si comportano da uomini o di uomini che si comportano da asini.

Il poema, apprezzato perfino da Ferdinando Galiani (che pure giudicò male autori del calibro di Basile e Cortese), è ambientato nella città di Gragnano (che per l’autore trae il nome da Gramignano, paese della gramigna, erba largamente consumata dagli asini), dove si trova la Reggia degli Asini, il cui re, Barbajanca, ha deciso di costruire delle mura per salvare la reggia da eventuali assalti nemici.

Su consiglio di Sileno (l’antico satiro rappresentato spesso a cavallo di un asinello) manda a chiedere aiuto alle scimmie, che hanno le mani, mancanti agli asini.

Su consiglio di Sileno (l’antico satiro rappresentato spesso a cavallo di un asinello) manda a chiedere aiuto alle scimmie, che hanno le mani, mancanti agli asini.

La descrizione del regno delle scimmie, rappresentato come un regno della finzione, esalta la proverbiale tendenza dei primati a imitare gli uomini, con significative allusioni alla medesima tendenza diffusa tra gli uomini:

“Si vaje truvanno scigne, addo’ te vuote / nn’asce [= ne trovi] a migliara pe tutto lo munno […]. / Va’, p’assempio [= ad esempio], pe Nnapole, e a le bbote [= talvolta] / ne scuntre tante ca sso’ no zeffunno: / vanno a pede, ngalesse [= in calesse], nzi’ ’ncarrozza …”.

E così incontriamo l’uomo di bassa condizione che imita quelli che sono in grado sociale più alto, seguendo una moda che gli costa molto, o l’ignorante che si dà aria da intellettuale inforcando gli “acchiare”.

Mentre le scimmie lavorano alla costruzione delle mura, si ha notizia di un prossimo attacco da parte di greci. Con un sortilegio ordito dalla strega Panfila (personaggio tratto di peso dalle Metamorfosi di Apuleio), i Greci, appena salgono sulle mura per attaccare la città, si ritrovano trasformati in asini. Tali asini vengono utilizzati dalle scimmie per trasportare materiali per la continuazione del lavoro di costruzione delle mura. Terminato questo lavoro, gli asini-greci vengono mandati via, e, dopo un periodo in cui vagano incerti sul da fare, si ritrasformano in uomini (quando muore la strega che aveva fatto il sortilegio).

Zeus però (ci sono in questo poema, come nei poemi epici, interventi e concili degli dei) decide di lasciar loro un po’ della vecchia asinità, in modo che potranno continuare grazie a questa stupidità a venerare gli dei.

Già da questo sommario riassunto si intravedono alcuni motivi interessanti del poema, come la polemica contro la smania di imitare i potenti o contro la religione, motivi che non ci pare azzardato dire anticipatori di temi che saranno di lì a poco tipici della cultura del secondo Settecento e perfino dell’Illuminismo (qualche trovata ricomparirà in un ben più famoso poema, Il giorno di Parini). Si notano anche i richiami (molti più di quanti ne abbiamo indicati) alla cultura classica, sbeffeggiata a dovere secondo le tendenze anticlassicistiche di ascendenza barocca.

Vorremmo azzardare addirittura una attualità ancora valida in più aspetti. Così negli esempi sopra citati di imitazione dei più ricchi o dei più colti ci pare di intravedere certi fenomeni odierni, come quello di chi s’indebita per una cerimonia nuziale da sbalordire (e magari di cattivo gusto) o quel pullulare di libri scritti da calciatori, gente dello spettacolo etc., non sempre “attrezzati” per l’arte della scrittura.

Ma il carattere più appariscente della Ciucceide è la sua popolaresca volgarità, con una comicità del ventre che è tipica di tanta letteratura dialettale, oltre che dell’allora diffusissima Commedia dell’Arte. Il poeta ha inoltre dalla sua una straordinaria vivacità di descrizione e di narrazione, come dimostra qualche esempio brillante, con cui chiudiamo la nostra trattazione, non senza aver invitato i lettori ad accostarsi a questo esilarante capolavoro. Ecco ad esempio un’ottava che descrive le funeste conseguenze di un madornale peto sfuggito al re Barbajanca e scambiato dai sudditi per un colpo di cannone:

“’Nzallanute, da ccà, da llà fujevano / pe le bbie [= per le vie], pe li campe, e ppo’ tornavano, / trasevano a li ttane e ppo’ n’ascevano, / strellavano, chiagnevano, arragliavano, / venevano, correvano, ‘mmestevano [= investivano] / tutte chill’aute ciucce che scontravano, / sempe dicenno: ‘Fuite, ‘nzerrateve, / sbrigateve, sarvateve, ‘ntanateve!’”.

Questa ricchezza di vocaboli attraversa tutta l’opera, e non è da meno rispetto a quella di un Basile nel Cunto de li cunti.