Edward Hopper (nato a Nyack il 22 luglio del 1882 e morto a New York il 15 maggio del 1967) è considerato il rappresentante più significativo del realismo metafisico negli Stati Uniti, nonché il più famoso artista americano del XX secolo. Dal 1 ottobre del 2016 fino al 19 febbraio del 2017 avremo modo di ammirarne le opere, esposte a Roma al Complesso del Vittoriano, in una esaustiva panoramica che abbraccia l’intero arco della sua produzione pittorica.

La fama di Hopper si deve allo sguardo con cui ha ritratto la società americana in sessanta anni del secolo passato, piantando il suo coltello metafisico, impietoso e critico sulla solitudine e il vuoto che si nascondono dentro il sogno americano. Riservato e taciturno, Hopper ha attraversato le strade della metropoli americana raccontandocene la storia senza parole, facendo di noi degli osservatori spietati di momenti algidi, disperati, di incontri senza contatto, di esseri incapaci di riconoscersi nell’umanità dell’altro. Gli uomini, le donne dei suoi quadri sono come pesci dentro un acquario, dentro spazi vuoti, con pochi mobili e spesso grandi vetrate che li contengono, isolandoli ancora di più dalla nostra percezione. Sono freddi i quadri di Hopper eppure sconvolgenti di quell’emozione che dà la paura di essersi perduti.

La fama di Hopper si deve allo sguardo con cui ha ritratto la società americana in sessanta anni del secolo passato, piantando il suo coltello metafisico, impietoso e critico sulla solitudine e il vuoto che si nascondono dentro il sogno americano. Riservato e taciturno, Hopper ha attraversato le strade della metropoli americana raccontandocene la storia senza parole, facendo di noi degli osservatori spietati di momenti algidi, disperati, di incontri senza contatto, di esseri incapaci di riconoscersi nell’umanità dell’altro. Gli uomini, le donne dei suoi quadri sono come pesci dentro un acquario, dentro spazi vuoti, con pochi mobili e spesso grandi vetrate che li contengono, isolandoli ancora di più dalla nostra percezione. Sono freddi i quadri di Hopper eppure sconvolgenti di quell’emozione che dà la paura di essersi perduti.

La sua formazione pittorica comincia con la frequentazione del corso di pittura alla New York School of Art diretta da William Merrit Chase, seguace dell’impressionismo europeo; qui entra in contatto con altri futuri protagonisti della scena artistica americana dei primi anni ’50, i quali, fautori del realismo, sostenevano la necessità di calare direttamente sulla tela quello che l’osservazione della strada mostrava loro. Alla fine del suo corso di studi cominciò a viaggiare per l’ Europa. A Parigi, per la prima volta nel 1906, restò affascinato dai pittori impressionisti e dai poeti simbolisti.

L’approccio realista e quello simbolista si fusero da allora in poi nelle sua opere, l’aria delle sue pitture si fece rarefatta, gli spazi razionali e insieme metafisici, le sue figure, divenute immobili in una fissità inespressiva, si caricarono di dettagli minimi assolutamente rivelatori della loro condizione umana. Lo spazio-tempo di Hopper, come la storia umana di ognuno, si cristallizza e “non dice”. È questo silenzio che ammutolisce anche noi, che ci pone inquietanti domande sul nostro tempo.

Durante il suo terzo e ultimo viaggio all’estero, a Parigi e in Spagna nel 1910, a contatto col fauvismo, il cubismo, l’astrattismo, lavorò a perfezionare quel gioco di luci e ombre così ricercato che da solo disegna i suoi inquietanti interni e ci rivela i suoi temi centrali: la solitudine dell’uomo contemporaneo e la sua inutile attesa di un gesto che lo metta in contatto con gli altri. L’incomunicabilità dei film di Michelangelo Antonioni ha qui la sua tragica rapprentazione pittorica, la sua iconica realtà americana.

Durante il suo terzo e ultimo viaggio all’estero, a Parigi e in Spagna nel 1910, a contatto col fauvismo, il cubismo, l’astrattismo, lavorò a perfezionare quel gioco di luci e ombre così ricercato che da solo disegna i suoi inquietanti interni e ci rivela i suoi temi centrali: la solitudine dell’uomo contemporaneo e la sua inutile attesa di un gesto che lo metta in contatto con gli altri. L’incomunicabilità dei film di Michelangelo Antonioni ha qui la sua tragica rapprentazione pittorica, la sua iconica realtà americana.

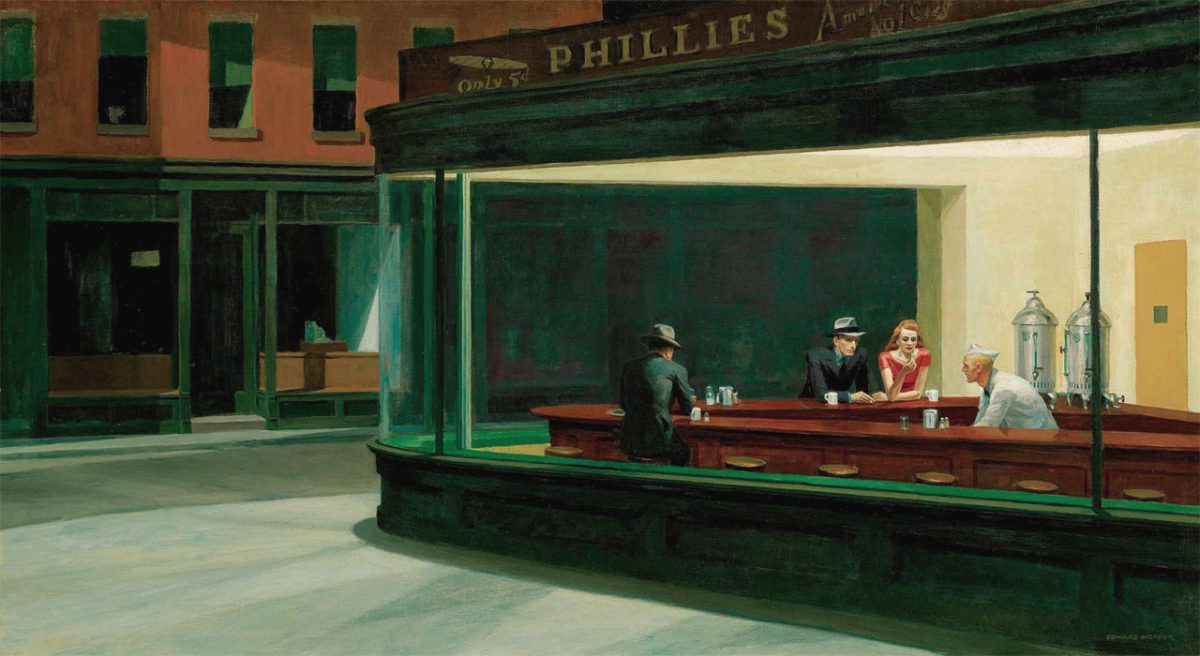

Basti pensare a quadri come Nighthawks (I nottambuli) del 1942, che ci mostra uno scorcio di strada deserta, un locale con un’enorme vetrina che lascia intravedere il barista e tre avventori, tutti assorti nei loro pensieri, isolati l’uno dall’altro, gli sguardi perduti, inaccessibili agli altri e a se stessi. Qui come nella maggior parte delle sue opere una rigorosa geometria organizza la scena, che è sempre essenziale, pulita, illuminata da luci fredde e artificiali. Nonostante Hopper abbia dipinto anche scene di esterni, paesaggi, strade, case, è negli interni che i suoi spazi si rivelano più inquietanti; in queste stanze dove si respira l’inquietudine metafisica di un nostro De Chirico, (influenza attribuitagli da André Breton durante il suo esilio a New York in un’intervista pubblicata sulla rivista View nel 1941), la claustrofobia degli ambienti è molte volte rotta dallo sguardo dei radi personaggi, spesso uno solo, spessimo donna, (famosissime le sue donne sedute di fronte a una finestra) che esce dal confine del quadro, si perde in qualcosa che noi spettatori non possiamo vedere.

Basti pensare a quadri come Nighthawks (I nottambuli) del 1942, che ci mostra uno scorcio di strada deserta, un locale con un’enorme vetrina che lascia intravedere il barista e tre avventori, tutti assorti nei loro pensieri, isolati l’uno dall’altro, gli sguardi perduti, inaccessibili agli altri e a se stessi. Qui come nella maggior parte delle sue opere una rigorosa geometria organizza la scena, che è sempre essenziale, pulita, illuminata da luci fredde e artificiali. Nonostante Hopper abbia dipinto anche scene di esterni, paesaggi, strade, case, è negli interni che i suoi spazi si rivelano più inquietanti; in queste stanze dove si respira l’inquietudine metafisica di un nostro De Chirico, (influenza attribuitagli da André Breton durante il suo esilio a New York in un’intervista pubblicata sulla rivista View nel 1941), la claustrofobia degli ambienti è molte volte rotta dallo sguardo dei radi personaggi, spesso uno solo, spessimo donna, (famosissime le sue donne sedute di fronte a una finestra) che esce dal confine del quadro, si perde in qualcosa che noi spettatori non possiamo vedere.

C’è un mistero in quegli spazi, in quei silenzi, in quelle solitudini che non è possibile comunicare, ma solo esprimere in quella pittura del silenzio di cui Hopper è un indiscusso maestro. Considerato oggi come un precursore della Pop Art, Hopper ci parla a Roma, con i suoi sessanta dipinti più famosi, in un linguaggio pittorico di forti tinte, dove la brillantezza del colore non trasmette vivacità, ma una crudeltà accecante in composizioni e tagli quasi fotografici che ci immergono nel racconto di una realtà spietata.

Certamente tra questi suoi quadri la tela chiamata Soir Bleu (Sera azzurra) del 1914 attirerà particolarmente l’attenzione del visitatore. Questo grande quadro di circa due metri, il cui nome deriva dal primo verso di Sensation di Rimbaud, ritrae, a differenza delle sue pitture “vuote”, la terrazza di un Caffè parigino estremamente affollata. Una coppia di borghesi, un Pierrot, una prostituta, un prosseneta, un uomo con barba che potrebbe essere un pittore e un ufficiale si contendono la scena, la riempiono, la intasano con un’umanità grottesca e marcatamente disegnata che sembrerebbe lontanissima dalle algide solitarie figure del pittore. Eppure questa opera “impressionista”, che il pittore aveva arrotolato e dimenticato nel suo studio e che solo alla sua morte ha riacceso i riflettori su di sé, trasmette, anche se con mezzi differenti, la stessa desolante incomunicabilità e denuncia di tutta la sua produzione pittorica.

Certamente tra questi suoi quadri la tela chiamata Soir Bleu (Sera azzurra) del 1914 attirerà particolarmente l’attenzione del visitatore. Questo grande quadro di circa due metri, il cui nome deriva dal primo verso di Sensation di Rimbaud, ritrae, a differenza delle sue pitture “vuote”, la terrazza di un Caffè parigino estremamente affollata. Una coppia di borghesi, un Pierrot, una prostituta, un prosseneta, un uomo con barba che potrebbe essere un pittore e un ufficiale si contendono la scena, la riempiono, la intasano con un’umanità grottesca e marcatamente disegnata che sembrerebbe lontanissima dalle algide solitarie figure del pittore. Eppure questa opera “impressionista”, che il pittore aveva arrotolato e dimenticato nel suo studio e che solo alla sua morte ha riacceso i riflettori su di sé, trasmette, anche se con mezzi differenti, la stessa desolante incomunicabilità e denuncia di tutta la sua produzione pittorica.

La mostra al Vittoriano contiene anche una sezione dedicata al rapporto tra Hopper e il cinema. Le sue opere infatti ispirarono le atmosfere filmiche di molti registi, da Hitchcock (la casa di Psyco fu ispirata dalla pittura “Casa vicino alla Ferrovia”) a Dario Argento, da Lynch a Wenders ai fratelli Coen.