Inclusione, diritti, differenza. Un salto nel passato o un tuffo nel futuro.

Il tema della disabilità torna alla ribalta con stime e dati da capogiro che lasciano poco spazio al cambiamento e all’azione organizzata e congiunta da parte dei piani alti e non solo. Da una fotografia scattata dal Censis, saranno 4,8 milioni i soggetti con disabilità nel 2020. Persone invisibili, nascosti in un tessuto sociale all’interno di un mondo che divide, organizzato sui confini e sulla logica difensiva e di tipo autoreferenziale, umanamente comprensibile ma poco costruttiva. Se pensiamo che appena il 31,4% delle persone Dawn con più di 24 anni lavora, prendiamo atto dell’esistenza di una manchevolezza legata ad alcuni riposizionamenti organizzativi all’interno di un contesto complesso che contiene ed accoglie la differenza come qualità specifica e irrinunciabile alla base del cambiamento sociale.

Cosa manca effettivamente? Il collante. Una dinamica relazionale che riesca a tenere insieme l’impegno strettamente istituzionale con quello più largamente educativo e progettuale agito e promosso sul territorio. L’essenziale è invisibile agli occhi affermava un noto scrittore francese.

La disabilità diventa un numero che aumenta a dismisura, ma senza lasciare traccia, senza un dopo noi famigliare e sociale. Questo fenomeno si manifesta in misura maggiore dopo l’uscita dal contesto scolastico che conduce il soggetto disabile alla dissolvenza sociale, all’assenza di un impegno lavorativo e al conseguente e inevitabile sovraccarico famigliare che si riduce a quota 5% per chi ha a carico un figlio autistico di 21 anni.

Tra i ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico a lavorare è solo il 10% degli over 20. Percentuali che sfidano la messa in gioco dell’autonomia, del senso di collaborazione, di una politica dell’inclusione che si ponga tra accettazione e sfida continua. 1 italiano su 4 dichiara di non aver mai incontrato nel corso della propria esperienza lavorativa persone disabili, senza trascurare che per 2 italiani su 3 la disabilità viene percepita come una limitazione fisica più che intellettiva. Un welfare che limita la propria azione all’integrazione scolastica per poi affidare alle famiglie la responsabilità della cura e con sostegni economici limitati. Dal confronto con altri paesi europei emerge come la spesa pro-capite su base annua per le prestazioni di protezione sociale per la disabilità è pari a 437 euro, superiore solo al dato spagnolo ( 404 euro), ma piuttosto inferiore rispetto agli altri paesi europei, circa il 18,3% in meno.

Il numero di alunni disabili nella scuola statale è cresciuto dai 202.314 dell’anno scolastico 2012/2013 ai 209.814 del 2013/2014 (+3,7). Da un’indagine emerge che i bambini Down in età prescolare che frequentano il nido o la scuola dell’infanzia sono l’82,1%. Il 93,4% tra i 7 e 14 anni affetti da disturbo dello spettro autistico frequenta la scuola, ma il dato scende al 67,1% tra i 14 e i 20 anni, e arriva al 6,7% tra chi ha più di 20 anni. Bisognerebbe farsi carico della disabilità diventando anche noi un po’ disabili per vivere l’autonomia nella sua essenzialità, nel suo significato più profondo, per essere capaci di vivere l’indipendenza come prerogativa dell’organizzazione collettiva. Sorge la necessità di educarsi per educare, e questo esempio dev’essere dato da una buona politica attraverso un processo di coscientizzazione ed individuazione di quelli che sono i servizi e le possibilità offerte dal territorio per l’inserimento della disabilità nel mondo del lavoro. A dieci anni dalla legge 68/99 che prevede l’inserimento al lavoro dei disabili, cosa è realmente cambiato? Appare evidente come oggi ci concentriamo sui molti disoccupati senza lavoro sottovalutando il dato di fatto che le persone con handicap hanno maggiori difficoltà di accesso nei contesti lavorativi limitando di fatto la partecipazione attiva all’interno della comunità, senza tralasciare uno spreco inaccettabile di competenze.

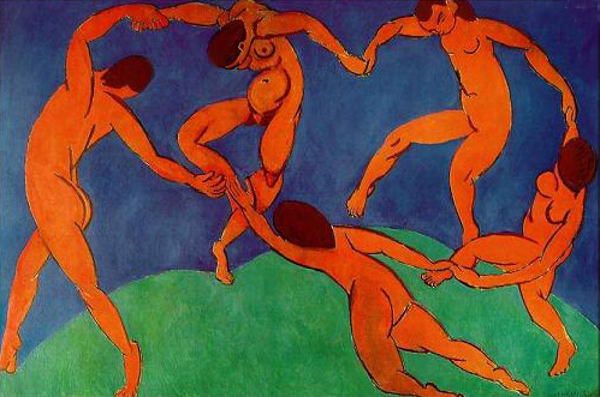

Per fare questo è necessario entrare nella “loro” realtà, conoscendo le loro peculiari caratteristiche per organizzarle e inserirle in particolari contesti che li valorizzino. Un investimento sociale ed economico senza precedenti. Una sfida alla crisi economica, all’individualizzazione, ai mercati finanziari, alla globalizzazione. Rimettere in gioco i contesti organizzativi significa generare conflitti, creare disordine, quest’ultimo non deve intendersi come assenza di ordine ma va letto come una mancanza di relazione tra ordini diversi. La possibilità di integrare la differenza costituisce un valore aggiunto al capitale umano in quanto apre prospettive inedite, di emancipazione e di crescita superando il limite che ci impone il nostro esclusivo punto di vista. Significa superare il confine della paura e del rischio per accedere al cambiamento e alla conoscenza dell’altro rimettendo in discussione se stessi e le proprie convinzioni. Sorge la necessità di recuperare una solidarietà collettiva di integrazione della differenza superando quelle barriere di rigidità e indifferenza che ostacolano la nascita di ecologie relazionali possibili e costruttive. Significa superare la mera logica materialistica del “sussidio” di cui è promotrice una politica “passiva”, per passare ad una più proficua integrazione tra politiche del lavoro e politiche sociali proattive, quest’ultime maggiormente incentrare sul soggetto svantaggiato e sul suo potenziale.

L’obiettivo a cui dovrebbe mirare non solo la politica ma anche la collettività tutta, è quello di trasformare la natura dell’attività lavorativa partendo dall’idea secondo cui è “esistono depositi di risorse umane sottosviluppate che devono essere valorizzate e diffuse“. Ciò determinerebbe la possibilità per i contesti lavorativi di creare valore, assumendosi la responsabilità di attività innovative, fonte di profitti economicamente concorrenziali. Ciò consentirebbe non solo di impostare un metodo di valutazione più equo, ma anche di accrescere l’efficacia e l’efficienza produttiva dell’intero sistema economico creando nuovi posti di lavoro.

Un circolo virtuoso che può essere avviato trasformando la spesa in un investimento non solo per la società ma per ciascuna famiglia che fa fatica ad arrivare a fine mese. Questo sarebbe concretamente possibile se ci spostassimo dalla logica binaria normalità-patologia per essere in grado di guardare l’altro differente in quanto persona con dei diritti e a cui vengono garantite delle condizioni di benessere e di opportunità all’interno di un progetto di vita che risponde all’esigenza di appartenenza al tessuto socio-economico. Una trasformazione che consentirebbe l’assunzione di un atteggiamento critico e di apertura basato sulla riflessività ed un impegno prima di tutto umano e , successivamente, di implementazione politico-istituzionale. Sviluppare una pedagogia dell’inclusione significa favorire l’inserimento della disabilità nei contesti più ampi affinchè nel 2040 quei i 6,7 milioni non restino un semplice dato economico da sottovalutare e sottostimare.