Una letteratura napoletana “riflessa” (cioè consapevolmente dialettale) non poteva cominciare che dopo l’affermazione del toscano come lingua letteraria italiana (fatta eccezione per la famosa lettera di Boccaccio). Prima di allora si parla non di dialetti ma di volgari.

Una letteratura napoletana “riflessa” (cioè consapevolmente dialettale) non poteva cominciare che dopo l’affermazione del toscano come lingua letteraria italiana (fatta eccezione per la famosa lettera di Boccaccio). Prima di allora si parla non di dialetti ma di volgari.

La nostra letteratura dialettale comincia alla fine del Quattrocento, alla corte degli Aragonesi, che dal 1442 regnavano su Napoli dopo aver soppiantato gli Angioini.

Alle origini di questa letteratura c’è un tipo di componimento particolare, lo gliòmmero, formato da endecasillabi in cui ogni fine di verso rima con la metà del verso seguente: un vero “gomitolo” metrico, in cui le rime si inseguono come a spirale, e gliommero si riporta appunto al latino glomus, glomeris “gomitolo” (e a glomerare “avvolgere”).

Tornando agli gliommeri, erano composizioni destinate al momento conviviale, quando durante un pranzo a corte l’intellettuale cortigiano si esibiva in recitazioni che avevano lo scopo di far divertire il sovrano e gli altri presenti.

E in essi era sottinteso ed ovvio il richiamo al mondo della cucina: con lo gliommero il poeta presentava al suo re qualcosa di genuinamente rustico e (apparentemente) semplice com’erano gli gnemmurieddi (involtini di interiora tipici della cucina popolare) rispetto alla raffinata cucina di corte, recitando componimenti scritti nel parlare del popolo, proprio in un periodo in cui per le loro opere “serie” i letterati adoperavano ormai il toscano (che peraltro, pochi decenni dopo, sarà consacrato come lingua letteraria italiana soprattutto grazie all’opera del cardinale Pietro Bembo).

Il divertimento era ottenuto proprio con l’uso di parole e frasi della lingua del popolo che nel raffinato ambiente di corte non si sarebbero mai adoperate, e di argomenti “bassi” quali la cucina, le funzioni digestive del corpo, il modo di vestire, che non sarebbero dovute essere oggetto di attenzione da parte della cultura “alta”.

È così che probabilmente sono nati gli gliommeri, un genere che ha qualche attinenza anche col teatro (almeno per la parte metrica: il sistema delle rime su descritto si ritrova in testi teatrali dell’epoca).

E veniamo agli autori. Per quanto siano rimasti pochi esemplari di questo genere letterario, si può con tranquillità affermare che ne composero poeti importanti.

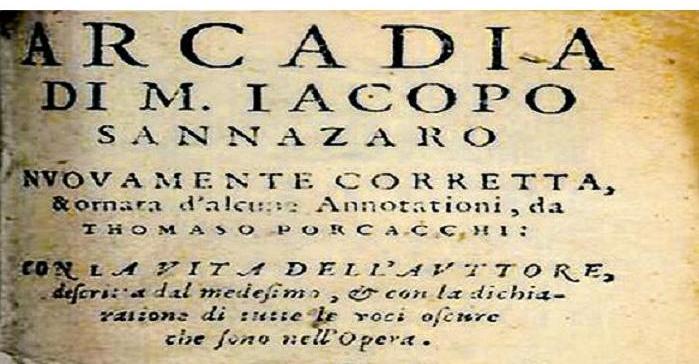

Quello di cui abbiamo notizie sicure è Jacopo Sannazaro, con lo gliommero “Licinio, se ‘l mio inzegno…”. Allo stesso autore è attribuito ormai con buona dose di certezza (l’ha dimostrato con ottimi argomenti il prof. De Blasi) un altro componimento analogo: “Eo non agio figli né fittigli”, che una volta veniva invece attribuito erroneamente a Pietro Jacopo De Jennaro, un altro letterato della corte aragonese.

In verità anche il numero degli gliommeri giunti fino a noi è scarso: oltre ai due citati di Sannazaro, ve n’è un altro di anonimo, indirizzato allo stesso Sannazaro (“Jacopo Sannazaro, tu partuto …”). Vi sono poi citazioni da altri autori che fanno pensare ad almeno due o tre altri gliommeri dello stesso autore. Ma, come dice De Blasi, non è escluso che possano un domani venir fuori da qualche biblioteca o da qualche archivio nuovi gliommeri, sia dello stesso Sannazaro sia di altri, come ad esempio Giovanni Pontano, letterato dello stesso ambiente, che scrisse quasi solo in latino e che protesse il Sannazaro nei suoi primi tempi, accogliendolo nella sua Accademia (quell’Accademia Pontaniana che esiste ancora oggi).

In verità anche il numero degli gliommeri giunti fino a noi è scarso: oltre ai due citati di Sannazaro, ve n’è un altro di anonimo, indirizzato allo stesso Sannazaro (“Jacopo Sannazaro, tu partuto …”). Vi sono poi citazioni da altri autori che fanno pensare ad almeno due o tre altri gliommeri dello stesso autore. Ma, come dice De Blasi, non è escluso che possano un domani venir fuori da qualche biblioteca o da qualche archivio nuovi gliommeri, sia dello stesso Sannazaro sia di altri, come ad esempio Giovanni Pontano, letterato dello stesso ambiente, che scrisse quasi solo in latino e che protesse il Sannazaro nei suoi primi tempi, accogliendolo nella sua Accademia (quell’Accademia Pontaniana che esiste ancora oggi).

Entriamo ora in qualcuno di questi testi, sia pure in punta di piedi e con l’ausilio degli studiosi che se ne sono occupati, data la grande difficoltà interpretativa che essi presentano.

Nello gliommero “Licinio, se ‘l mio inzegno”, al centro dell’attenzione è il cibo. Il personaggio narrante (che sembra riportare il punto di vista di un uomo del popolo) rimpiange i tempi passati degli Angioini, quando si potevano gustare manicaretti raffinati e deliziosi, per i quali non si badava a spese:

“chillo colore biondo a le pastiere

te facea fiere fier satturare!”

(Quel bel colore biondo delle pastiere ti faceva subito saziare!)

“Et la zuppa francescha cun la trippa

ch’una madamma Pippa la faceva

e questa la sapeva apparichiare

et soleva de mandare alla Reina

ogni anno la mattina de la Pascha”

(E la zuppa francese [gallina con mandorle e pane] con la trippa, fatta da una madama Pippa, che la sapeva preparare ed era solita mandarla ogni anno, la mattina di Pasqua, alla Regina.)

Invece, si lamenta il personaggio, nei tempi moderni (quelli degli Aragonesi)

“Ma fanno li mellone et le cotogne

cun poco de ansogne, anatrella

et una pectolella aravogliata:

na cosa sbombocata e senza mèle”

(Ma (ora) fanno (ripieni) con meloni, poca sugna e anatrella, il tutto racchiuso in una sfoglia (pettolella ), che poi si presenta come una cosa vomitata (sbombocata) e per di più senza miele.)

Analogo lamento è nell’altro gliommero di Sannazaro (“Eo non agio figli né fittigli”):

“Adesso nuy meschini popolani

simmo como ad cani straciati;

quisti so’ li peccati de sta terra,

perczò ce dà Dio guerra e carastia”

Si parlava insomma di pietanze (o anche di altri argomenti), e si rimpiangevano scherzosamente i tempi di una volta quando c’erano gli Angioini.

Si parlava insomma di pietanze (o anche di altri argomenti), e si rimpiangevano scherzosamente i tempi di una volta quando c’erano gli Angioini.

Ma lo scherzo (ricordiamoci dei legami di Sannazaro con i re Aragonesi) non doveva essere sgradito ai sovrani, se questi gliommeri venivano recitati proprio per loro diporto.

Vero è che non sempre i re capivano tutto, e si ha ragione di credere (grazie a una testimonianza scritta pubblicata sempre dal prof. De Blasi) che gli intellettuali di corte (come Pontano, Caracciolo, Sannazaro) si capissero molto meglio fra loro in maniera ammiccante.

Ma è vero anche che le rappresentazioni e le recite a corte potessero servire “come una sorta di avvertimento ancora preventivo, l’invito rivolto ai nobili di corte a non ignorare l’esistenza di prospettive e istanze di ceti e ambienti sociali diversi e potenzialmente ostili.”

E chi aveva orecchie per intendere, intendesse!